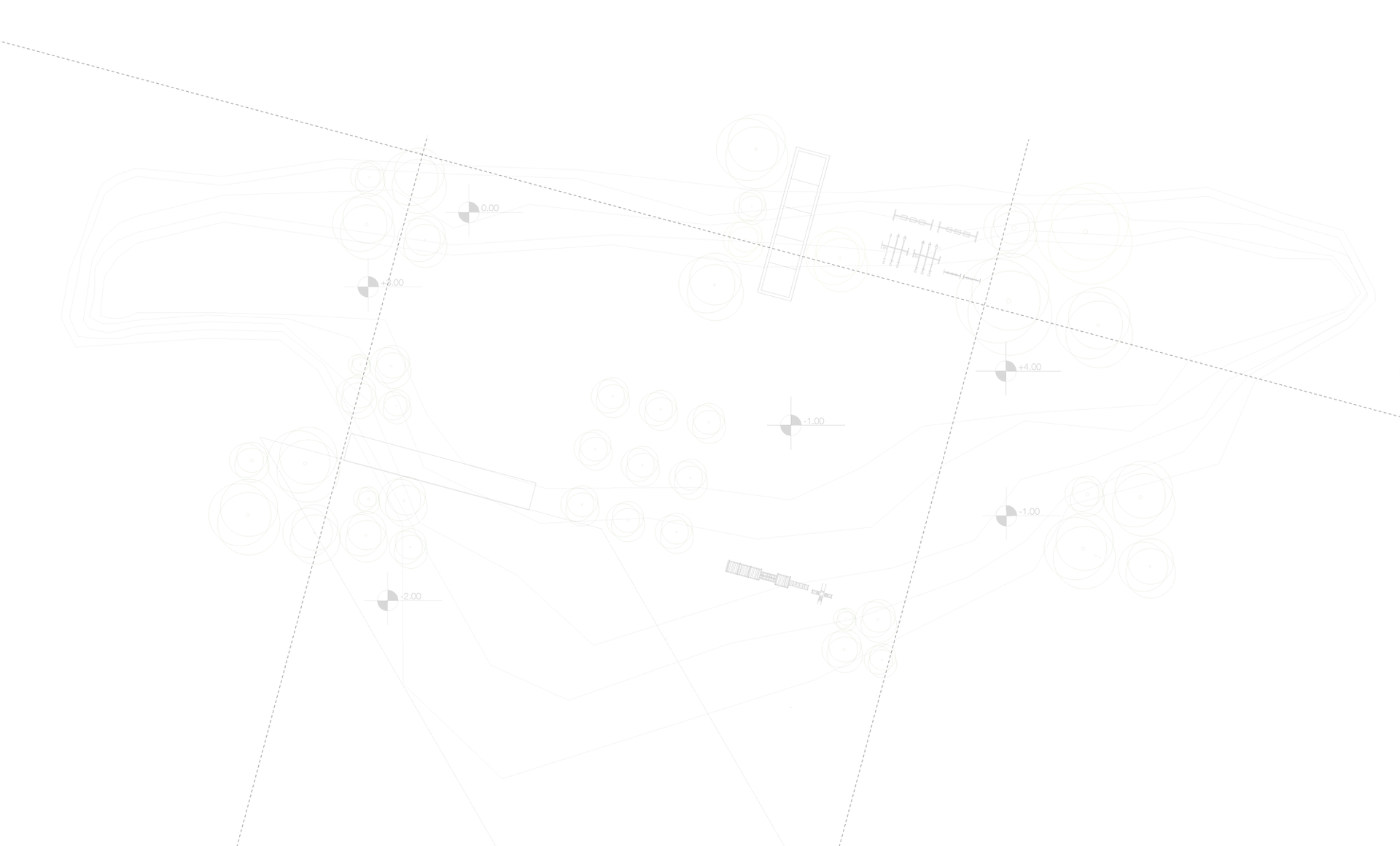

從手而無聲/輕撫(caresse) - 間距性

輕撫並不是要「確知」正在觸摸的事物,而是種「不知所以」(inssaissisable)、「摸不著頭緒」(inaccessible)的ㄧ連串動作(enchaînements)。正因為它是感知的綿延,使得這種「觸摸」(touche)不是特地為了「接觸」(contact)任何的事物才出現,相反地,是讓這正在撫摸的主體一直不斷地在「等待」(等待著被觸摸)。嚴格一點的說法是,撫摸動作的唯一目的就是製造出那「遭逢」的場所,並使主體反覆地處在「與...」的位置上,等待那不帶有任何內容物(sans contenu)的純粹將來(avenir pur)。這「正在等待...」的觸覺緩緩地打開了身體中「感知的空洞」(creux),使主體在「成為他者」的過程中,遇到了自己的「片面符合」。撫摸著,就是自己和分裂的自己,一起在不可知(觸、見...)的地帶遊走著。

撫摸,永恆地停滯在一中間的領域(monde intermédiaire)中,不斷地和上一次的撫摸做「片面符合」。這反覆的動作蘊藏了主體知覺的可轉換性(réversibilité) - 也就是,我與另一個我(「他」)的知覺,在身體這個「遭逢」的場所中,不停地置換。因此,身體感知不再是主體分泌出來,而是處在「我」與「我-他者」,這種片面且沒有內容的肉身存有之間距交錯中。在此,「摸的感知」經驗是,我們的身體在感覺發生的變動過程中,所形成的『不完全符合』之主體化體驗。此時,身體被「撫摸」這種存有裂隙,打開成了兩片,於是

,身體向外看的同時也被看,在觸摸外物的同時也被觸摸。撫摸時,我們將處在不由自主的綿延運動之中,觸摸著那說不出有什麼內容的「自己」,卻無法把自己與所撫摸的事物區分開來。也正是這種『在它(事物)之中』的觀看,讓藝術家所使用的物件或材料,離開了意義生成的邏輯規範,並使一原本定著的形式,產生流動與液態的知覺感受。

關於霜( givre ) - 消逝性

在此,霜是感知過程的隱喻,也是物質性的襯裏(doublure)。藝術家透過可見的物理現象,思考並具體化-那在創作的感知過程中,有一個持續通往虛無(néant)的過渡地帶。也同時是讓「事件-摸」此一現象,從真實觸碰通往虛擬撫摸的一個必經階段:觸覺-霜-撫摸。就如之前所提到的,在「摸」這種知覺感知現象中,存在著一永恆消弭的感受運動-暫且稱之為「逃逸的物質性」。而介於觸覺的實體性和撫摸的逃逸性之間,是像「霜」一般的存有學層次-即「爲消失而誕生」。對於藝術家而言,尋找物質性也就是在具體和不可見之間,尋找那使自我的存在中開了一個窟窿的消逝性(Entre concret et invisible, c’est la disparition qui crée un creux de mon existence)。 又,在霜的結晶現象中,使之可見的,並非僅出於自身的物理特性,亦包含了感受氛圍的重疊。顯然,「物質性」(matérialité)並不等同於「物性」(caractère de matière),彼此所處在的感知層次也有所差異(物性在「觸」的知覺事實中;物質性在「撫」的感受氛圍中)。「霜」作為物質性的襯裏,也就是,在「摸」的感知模式之中,存在的一種思維過程-從可見的「物性」通往不可見的「物質性」之間,有著一快速蒸發或結晶的階段,那就是思維的堆疊與包裹。霜化的過程,就像是,在「物質性」通往知覺之可轉換性(『不完全符合』之主體)的路途上,有一條默會之路(piste),靜默且婉轉地填補了意義的「空缺」(absence)。

「霜」是會消失的轉渡,就像那些被快速遺忘的邊緣思緒(filé, série) 。

關於此展-從手,無聲,消逝(輕撫消逝)

透過此次的展出,兩位創作者將試圖提問:

是否「霜」這種爲消逝而存在的感知間距,能透過空間裝置來探勘與書寫?並在各自的創作過程中,將對於「物質性」的提問方法做了一方法學上的轉向:不再是反覆地詢問「蠟為何是脆弱的?」;而是打開「蠟如何維持脆弱?」的感知模式。這種「逃逸的物質性」,巧妙地轉變了主體的存在韻律(rythme d’existence),並「在之中」,讓真實的感知對象和主體的感受過程遭逢了。